緩やかな坂の途中でタクシーを降りる。古くはあるが堅牢で、かつモダンなこの白亜のマンションが可南の仕事場を兼ねた住居だ。エレベーターに乗り込むと、ふーっと大きく息を吐く。酌をされるままに杯を口に運んでいたので無自覚だったが、少し飲みすぎたようだ。「ばかね」と口に出して呟くと、先ほどまでの華やいだ気分が少しだけ蘇った。

〈恋をしたんだね〉

ふと、そう問われたことを思い出す。最初に細見と出会った日、帰りのタクシーの中でのことだ。あの時は言い返す気さえ起こらないほど、ばかばかしいと思ったが、もし、今、同じことを言われたら、なんと答えるだろう。明確に否定できるだろうか。あるいは適当にごまかすのか。

今夜はまだ、あの「声」は聞こえない。安堵している自分に、可南は小さな罪悪感を覚えた。

声が聞こえたのは、夫、池之内正(ただし)が亡くなってから、ちょうど十日目の夜のことだった。いや、正確に言えば、彼の部下から「正さんが倒れました」という電話を受け、救急搬送された病院に向かうときか。耳元に「大丈夫だから」という正の声が何度も繰り返し響いた。可南はそれが正からの真のメッセージだと確信した。あまりにも生々しくてリアルで、とても自分の心の声だとは思えなかったからだ。

病院に到着したときにはすでに正の息はなく、可南はその亡骸にすがって、「何が大丈夫なのよ!」と泣き叫んだ。その様子を周りで見守っていた人には、可南の言葉の意味が理解できなかったに違いない。

通夜や葬儀の間、可南は幾度となく、「なぜ私を遺していったの?」と心の中で問うたが、低くて少しハスキーな正の声が返ってくることはなかった。初七日を終え、息子夫婦が東京に戻った日の夜のことだった。一人になったマンションで、納骨される前の白い骨壺をぼんやりと眺めながら、「大丈夫の意味はなんだったの?」と可南は独りごちた。

〈この先の人生、俺なんかいなくても、君なら大丈夫さ、という意味だよ〉

あまりに確かな声の響きに、可南は一人、哀しく微笑んだ。ああ、こんなにも疲れているのだと。それは紛れもなく正の声だったが、しかしそれもつまりはすべて幻聴なのだ、私が勝手につくっているのだと自嘲したのだった。

〈そう思う気持ちはよくわかるけど、話しているのは俺だよ。君じゃない〉

もう、いい。わかった。さっさと寝よう。まだ狂ってしまいたくはない。

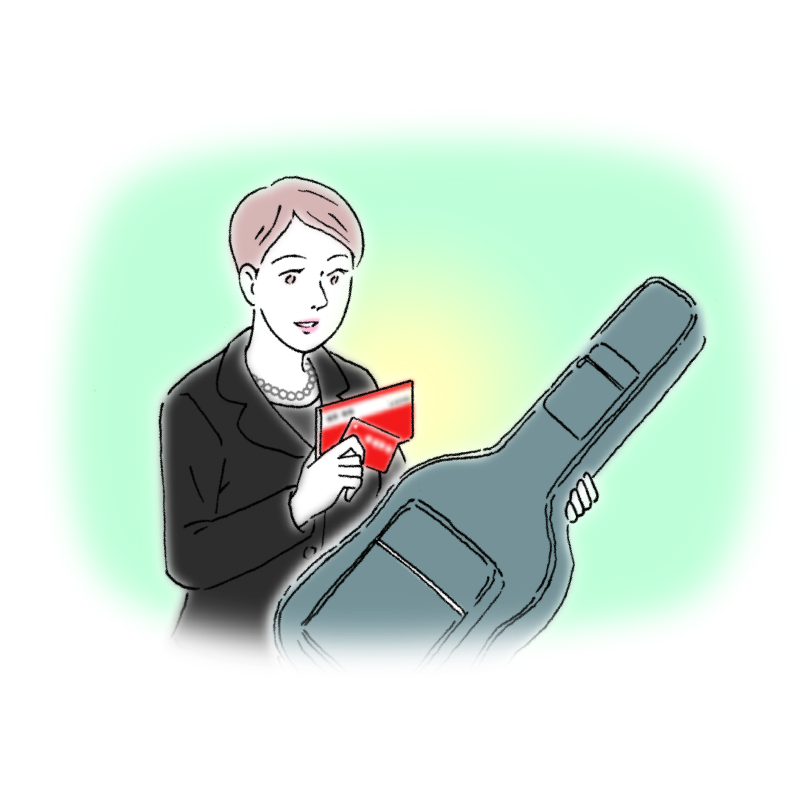

〈じゃあ、君の知らないことを言うよ。俺のギターケースのポケットの中を見てごらん〉

可南は騙されたような気分で立ち上がり、納戸の奥にしまっている黒いケースをあらためた。そこには正名義の預金通帳とカードが入っていた。通帳には一千万円を少しだけ切った金額が記されている。

「これ、なんのお金?」

〈おい、怒るなよ。君のものになるんだからさ〉

「他の誰かさんにあげたかったんじゃないの?」

〈死人に口無し〉

「それ、使い方、間違ってる」

そう言いながら、可南は思わず吹き出して、途端、真顔に戻って不思議な気分になる。自作自演の劇に、さらに自分が客になって笑っているような……。

〈俺にだってわからない。でも今、君と話していることは事実だ〉

半信半疑、いや信じることなんて無理だった。それでも、可南はひとしきり声と対話した。純粋に楽しかったからだ。

「それで、いま、あなたはどこにいるの?」

〈それはね、言葉にできないんだ。表現できる言葉がない、と言ったほうが正確かな〉

「なんで私たちは会話ができるの?」

〈それは俺にもわからない〉

「これに期限はあるの?」

〈それも、わからない〉

「私のことは見えてるの?」

〈うーん、視覚的には見えてないけど、もっと別の感覚で理解できるところもある、という感じかな〉

突然、声が聞こえることもあるし、こちらから話しかけることもある。必ず答えが返ってくるとは限らない。

毎日、話すわけではないし、忙しい時など、「あれ、ずいぶん話してないな」と気づいて、申し訳ないような気持ちになることもある。しかし、それでも生前に比べれば、会話はずっと多い。正が平日の早い時間に帰ってくることはほとんどなかったし、週末はゴルフ三昧で、そもそも顔を合わせる時間が短かったのだ。経営者なんてそんなものだと、可南はあきらめ半分で納得していた。

あれからもう二年が過ぎたのか、と思った瞬間、スマートフォンが振動した。さっきアドレスを交換した細見からの初めてのメッセージだ。

「来週末、一緒に唐津の鮨屋に行きませんか」

可南は「うれしい」と返事を書きながら、今夜は声が聞こえないままであってほしいと願った。