個室の席で向き合って座ると、可南は視線のやり場に困った。初めて出会った鮨屋は行きつけである自分のテリトリーに細見が入ってきた格好で、しかも隣り合って座っていたこともあって適度に視線が外せたが、こうして真正面からつぶらな瞳に対峙すると、どんな顔をしていいのかわからなくなる。普段、物怖じしない可南は、久しぶりに感じている自分の気持ちを、「これって『はじらい』なのかしら」などと頭の片隅で考えている。

「可南さん、ぼくね……」

細見は身を乗り出して、可南を見据え、深刻な表情で口をつぐむ。

「どうしたの?」

心配そうに小首を傾げた可南を見つめたまま、細見はほどけるような笑みを浮かべた。

「ぼくね……すっごくお腹へった」

「もう、どうしたのかと思った」

「演奏はね、肉体労働なんですよ。さあ、今日は贅沢しましょう」

そう言いながら、細見は可南が見やすいようにメニューを広げる。

「可南さんはどんなセットリストを組み上げますか」

「そうね、一曲目は、やっぱりお刺身かしら」

「あ、セトリの意味がわかるんだ」

「ええ、曲順表のことよね。私、大学時代、軽音楽部だったから」

「可南さんもミュージシャンなんですね。うれしいな」

「そんな。習い事のピアノの延長で、趣味程度にバンドのキーボードを担当していただけよ」

興味深そうに頷く細見は、思い直したような顔をして、「だめだ、こんな調子じゃ、いつまで経っても料理は来ない」と呟いて可南を笑わせた。そのとき「失礼します」と声がして、三十代半ばの女性店員が入ってきた。

「こちら、お通しの『五島のサバの巻き鮨』です」

アテとして、ということなのだろう、だから表面が少し強めに炙られている。

「これは、もうハナから日本酒だな。佐賀の『鍋島』を冷やでどうですか」

可南は無言で頷く。

「じゃあ、鍋島を二合。それから、お造り。名残だけど鳥貝を入れて欲しいのと……」

貝が好きだということを、細見が覚えてくれていたことがうれしい。

「ウニは後で、ほらあれで食べるから外しておいてね。あとはとにかく君がいいと思うものを」

店員は「まかせてください」と言うように大きくうなずいた。

「さあ、ここからどう展開させていくか……」

二人はいくつかの選択肢を検討しながら、野菜は焼き万願寺ししとうと揚げ銀杏、松茸の土瓶蒸しから、魚はきんきの煮付け、肉は和牛ヒレを網焼きにしてもらうことに決めた。

「これで流れはできた。締めは後のお楽しみ」

細見は食べる前から満足そうだ。

「可南さん、さっきの大学時代のバンドの話、詳しく聞かせてください」

「なんだか恥ずかしいけど、私が大学生の頃ってニューミュージックなんて言葉があって、その中ではロック寄りだったと思います。バンドのリーダーだった主人はプログレが好きで、ちょっと変わった楽曲を作ったりしてた」

「ご主人……まあ、そうですよね」

細見は明らかに動揺していて、その表情に可南は甘い優越感を覚えた。

「主人は二年前に他界したの。だから、まあ、今は一応、独身です」

細見は頷きながら日本酒の杯を一気に飲み、そして咳き込んだ。

「すみません。なんというか、話の展開が早すぎて。じゃあ、お子さんも?」

「息子が一人。彼はもう結婚して、今は東京で働いています。でも、孫はいないから、まだおばあちゃんじゃないわよ」

それからは給仕される料理の感想を言い合い、調理の美点を可南が指摘して細見が納得し、「それを演奏で喩えるなら」と音楽の話に移ると可南が聞き役に回るというサイクルが淀みなく続いた。時は走り、閉店の時間が近づいてくる。細見は店員を呼んで「ラストのあれを」と注文した。

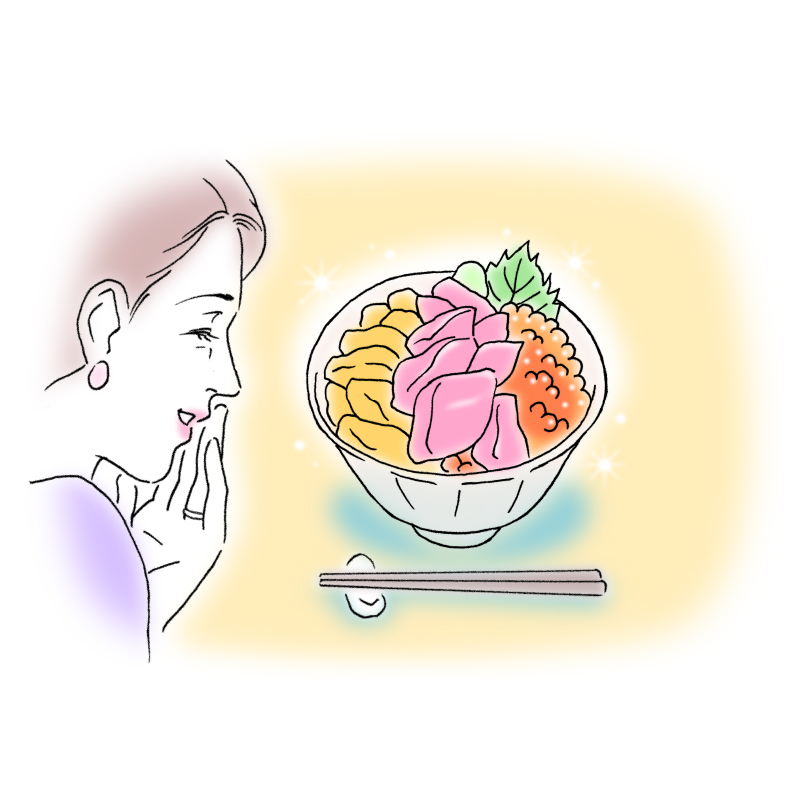

しばらくしてテーブルの上に載ったのは、たっぷりと盛られたウニと大トロ、いくらがそれぞれの色を輝かせる丼だった。

「可南さん、これが店の名物の『ぜいたく丼』。ダイエット中の人も、いやたとえ敬虔なジャイナ教徒であっても、これを目の前にしたら無力だって言うくらいの訴求力でしょ。で、食べるコツはね、十代の気分で贅沢に掻き込むこと!」 それぞれ主役級の食材は、喧嘩しないどころか、互いの魅力を見事に引き出し合う。磯の香りとほのかな苦味を持ったウニの複雑な旨みを、大トロの甘い脂が包み込んだかと思うと、弾けたいくらの塩味がさらなる調和を生み出す。そしてふっくら炊き上がった白米とのダンス……。

店を出る時、可南は「こんなに満腹になったのは何年ぶりのことだろう」と独りごちた。年齢を忘れさせてくれた細見の魔法を、ただただありがたいと思った。